歯を残すための虫歯治療・予防に力をいれています

虫歯は、進行すればそれだけ治療の痛みがでやすくなり、治療回数やかかる費用も増えていく病気です。

回数を繰り返せば、どんどん歯の寿命が短くなることから、歯を一生残すには治療はもちろん、予防にも目を向けることが大切です。精密な治療と定期的な検診が欠かせません。

当院では、歯を残すための虫歯治療と予防に力をいれており、痛みにも配慮しています。

-

目次

こんなお悩みはありませんか?

- 虫歯を治療したい

- 歯の痛みを止めたい

- 虫歯が悪化する原因が知りたい

- 虫歯の進行状況が知りたい

- 虫歯治療で損をしたくない

- 虫歯の予防法が知りたい

虫歯について

虫歯とは

虫歯とは、食べかすについた菌が増殖し、酸を出して歯の表面を溶かしていく病気です。

初期段階では痛みを感じないため、定期検診に通っていない限り、気づくことはほとんどありません。

しみる痛みやズキズキとした痛みを感じはじめた頃には、ある程度進行している状態です。

治療の際に麻酔が必要になる可能性が高いため、苦手な方は自覚症状がでる前に虫歯を発見できる定期検診をおすすめします。

どのタイミングで自覚症状が現れるのかについては、以下をご確認ください。

虫歯の進行状況

虫歯は、発生してもしばらくは痛みを感じない状態が続きます。

進行すればするほど削る量が増え、治療期間や費用の負担も大きくなり、抜歯となると更に入れ歯やブリッジ、インプラントなどの治療が追加されるため注意が必要です。

虫歯がどのように進行するのかを把握して、できるだけ早めの対処を心がけましょう。

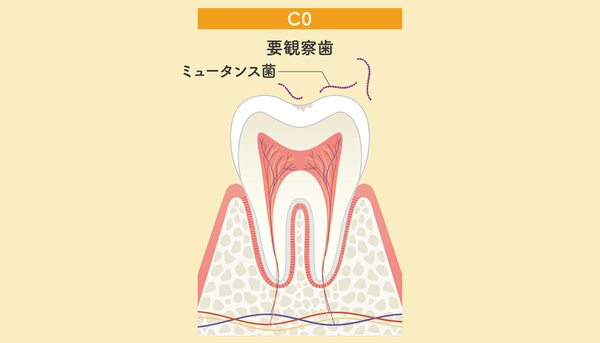

●C0

C0は、歯の表面が菌の出す酸で溶かされ始め、脱灰がみられる状態です。

完全に穴が開いたわけではなく、自覚症状はありません。

脱灰した部分は、ほかの部位より白っぽくみえます。

・治療方法

C0は、基本的に歯を削って治療をするのではなく、経過観察となります。

理由は、唾液のもつ再石灰化作用で自然修復が期待できるからです。

しかし、その効果を得るには衛生管理がしっかりしていることが条件となるため、ブラッシング指導をおこない、お手入れのレベルをアップさせる必要があります。

お子様の場合は、再石灰化を促進させるフッ素を塗布して予防を図るのが一般的です。

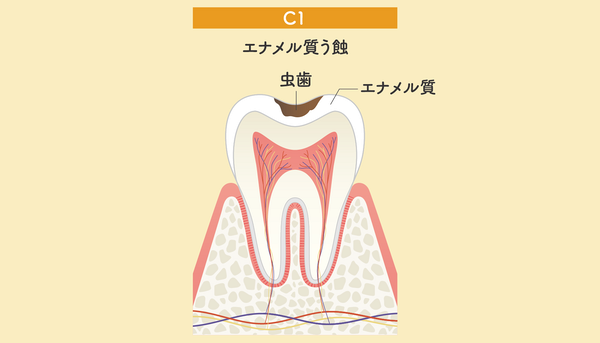

●C1

C1は、歯の表面にあるエナメル質の範囲内に虫歯がとどまっている状態です。

ほとんど痛みはありませんが、歯の表面には穴が開いており、歯と歯の間にできている場合は、フロス(糸ようじ)をとおすと引っかかるなど変化がみられます。

・治療方法

C1は、軽度であれば経過観察、ある程度進行していれば歯を削ってレジン(プラスチック)を詰めるCR充填(じゅうてん)が必要になります。

CR充填(じゅうてん)とは、虫歯の部分を削った後、コンポジットレジンという歯科用プラスチックを詰める治療法をいいます。

基本的に麻酔はなしでおこなうことが可能で、治療回数は1回です。

白い詰め物であるため目立ちませんが、長期間使用することで変色が起こったり、奥歯であれば擦り減りがみられる可能性があります。

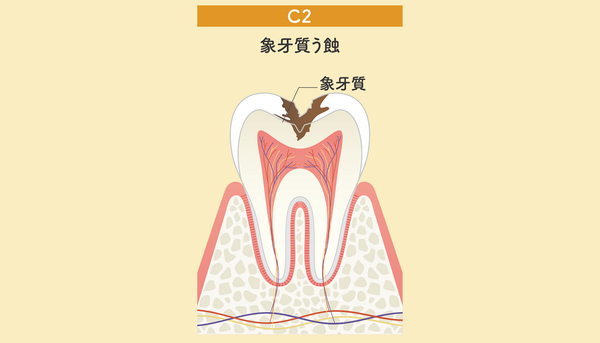

●C2

C2は、エナメル質の奥にある象牙質の範囲内に虫歯がとどまっている状態です。

この頃から自覚症状として痛みが出始めます。

温度差のあるものや甘いものを食べて痛みを感じ、ご来院になる方が多いです。

・治療方法

C2からは麻酔が必要です。

軽度であればCR充填、ある程度進行していれば金属などのレジン以外の詰め物をおこないます。

治療回数は、CR充填であれば1回で済みますが、そのほかの詰め物の場合は型取りをして製作するため、2〜3回はかかることが多いです。

最終的な詰め物をセットするまでは、仮の詰め物で代用することから、食事や歯磨きで取れないように注意しなくてはいけません。

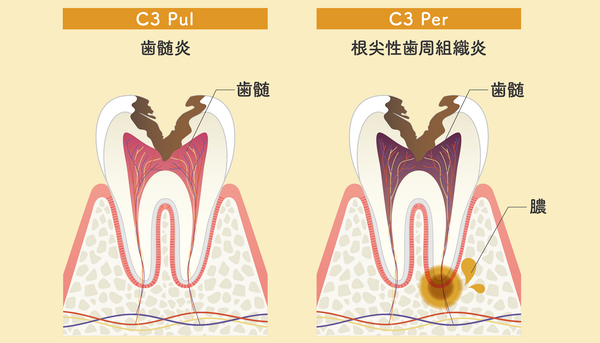

●C3

C3は、象牙質の奥にある歯髄(しずい)まで虫歯がすすんだ状態です。

歯髄には歯の神経が存在するため、強い痛みを発します。

噛んでいなくても痛みを感じることから、慌ててご来院になる方も少なくありません。

稀にまったく痛みを感じないまま、C3まで進行するケースもあります。

・治療方法

C3では、麻酔をして歯を大きく削り、神経を取り除く抜髄根管治療(ばつずいこんかんちりょう)をおこないます。

根管治療の後は、歯髄があった場所に人工の土台を立て、その上に被せ物をします。

最終的な被せ物をするまでに、5〜6回の通院が必要です。

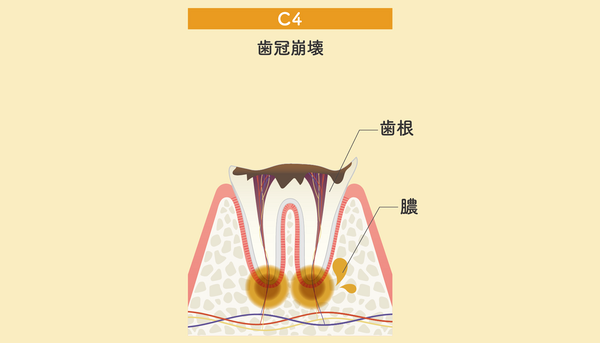

●C4

C4は、虫歯によって歯冠(歯の頭の部分)が無くなり、歯根(歯の根っこ)だけになった状態を指します。

歯の神経が感染によって機能しなくなっているため、虫歯による痛みは感じません。

・治療方法

C4は、軽度であれば根管治療をおこないますが、ほとんどのケースで抜歯が選択されます。

理由は、土台を立てても、それを支えるための天然歯の部分が少なければ破折が起こり、結局抜歯が必要になるからです。

また、土台が安定する可能性が低く、周囲の歯にも悪影響を及ぼすことが考えられるため、抜歯を選択せざるを得なくなります。

歯を残したい方は、C3までに治療を受けるようにしましょう。

虫歯のメカニズムと原因について

脱灰と再石灰化

脱灰とは、菌が出す酸によって、歯の表面に存在するリンやカルシウムが溶け出した状態を指します。

菌は糖を栄養とするため、糖の摂取量が多いと脱灰もしやすくなります。

完全に穴が開いている状態では無いことから、唾液のもつ再石灰化作用によって自然修復が期待でき、削らずに治すことが可能です。

しかしそれには、衛生状況が良くなければいけません。

●再石灰化とは

再石灰化とは、歯の脱灰した部分が唾液中のリンやカルシウムによって修復することを指します。

お口の中は、食後に酸性に傾き徐々に中性へと戻りますが、酸性の状態では菌が活発になるため、虫歯を防ぐにはできるだけその時間を短くしなくてはいけません。

中性に戻ると、唾液による再石灰化がおこなわれます。

●フッ素の力で再石灰化を促進

唾液のもつ再石灰化の力は、効果が目に見えるまでに時間が必要です。

とくに乳歯の場合、永久歯よりも歯質が柔らかく、虫歯の進行が早い傾向にあります。

そのため、唾液の作用でゆっくり自然修復できるのを待つことは難しいです。

そこで、再石灰化のスピードを上げるフッ素を塗布して様子をみます。

●再石灰化が必ずしも成功するとは限らない

唾液やフッ素の力を使っても衛生状態がよくなければ、再石灰化がみられずにC0からC1へと虫歯が進行します。

虫歯の原因について

●細菌

お口の中には500種類以上の菌が存在し、その中の数種類が虫歯に関与するといわれています。

代表的な虫歯菌は、ミュータンス菌とラクトバチルス菌、ソブリナス菌の3つです。

ミュータンス菌が虫歯の原因を作り、ラクトバチルス菌がミュータンス菌の行動範囲を拡大させます。

ソブリナス菌は、ミュータンス菌が作った虫歯を拡大する役目をもっています。

●歯質

歯質や唾液の力には個人差があり、弱ければ虫歯になりやすい傾向にあります。

フッ素には、再石灰化を促すだけでなく歯質を強くする効果があります。

虫歯の進行が早い乳歯の虫歯予防として頻繁におこなわれますが、永久歯であっても塗布は可能です。

頻繁に虫歯ができる方は、一度歯科医院にご相談ください。

●食べ物・時間

虫歯の原因である糖のなかでも、ショ糖(砂糖)はとくにミュータンス菌を増殖させます。

甘い食べ物や飲み物を口に含んでいる時間が長ければそれだけ、酸性が中性に戻りにくくなって、虫歯の発生率が高まるため注意が必要です。

苦みのある缶コーヒーでも、糖が入っていれば虫歯の原因となります。

●お手入れの質

力を入れて磨いたり、回数を増やしたりしても、歯ブラシの毛先が汚れに当たっていなければ除去することはできません。

磨き癖があると毎回同じ部位に汚れ残り、虫歯や歯周病のリスクが高くなってしまいます。

しかし、歯ブラシだけのお手入れでは全体の6割程度しか汚れを落とせないため、虫歯予防にはフロスや歯間ブラシの使用が必須といえます。

大人と子どもの虫歯について

大人と子どもの虫歯のちがい

●大人の虫歯

大人の虫歯は、乳歯にくらべると進行スピードは遅い傾向にありますが、仕事や家事・育児で定期検診に通う余裕がなくなり、自覚症状がでてから治療をおこなうケースが多い印象です。

痛みを感じたときには、神経を失うリスクが高まるため注意しなくてはいけません。

・歯並びが悪い場合は要注意

歯並びが悪い状態は、汚れを除去しにくくなるため虫歯や歯周病のリスクが高くなります。

とくに、デコボコな並びである叢生(そうせい)は、歯の段差があることで磨き残しが起こりやすいことから、1本1本意識して磨く必要があります。

●子どもの虫歯

子どもの虫歯は、永久歯にくらべると歯質が弱く、エナメル質が薄いことから、進行スピードが早い傾向にあります。

治療をするにも、お子様の年齢によっては削ったり、歯型を取ったりなどが難しい場合があるため、注意しなくてはいけません。

予防を中心におこない、虫歯の進行を食い止めることが大切です。

・仕上げ磨きの質にも左右される

お子様のお口の中の環境は、仕上げ磨きの質によって左右されることが多いです。

そのため、力づくで磨くと、歯磨き嫌いになりやすいため注意が必要となります。

仕上げ磨きの正しいやり方については、ご質問いただければ分かりやすくお伝えしております。

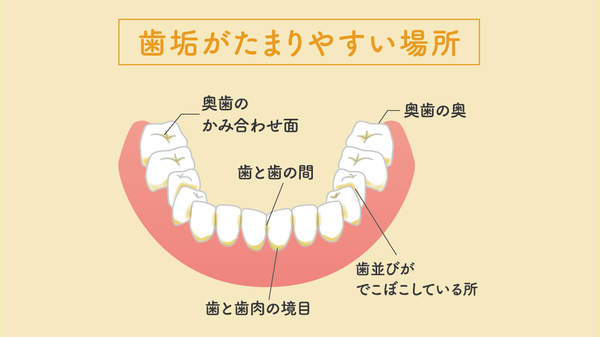

虫歯ができやすい場所

●歯間

歯と歯の間のことを、歯間(しかん)といいます。

すき間がなければ、歯ブラシの毛先が届かないため、歯垢を落としきることができません。

歯間の汚れをしっかり落とすには、フロス(糸ようじ)を使う必要があります。

慣れないうちは取っ手のついたタイプを使い、糸の感覚になれたら奥歯の歯間にも使いやすい糸だけのタイプを使うようにしましょう。

●歯と歯ぐきの間

歯と歯ぐきの間には、歯肉溝(しにくこう)とよばれる溝があります。

そこに汚れがたまりやすいのですが、落とすには歯ぐきに歯ブラシの毛先を当てなくてはいけません。

しかし、毛先が歯ぐきに当たる感覚に慣れていない方は、無意識に避けてしまいがちです。

たまに毛先が当たっても、歯ぐきがすでに炎症していることで出血がおこり、それに驚いて余計当てなくなる方も珍しくありません。

●奥歯の溝

噛み合わせの面にある溝は、クッキーや粘着性のある食べ物が詰まりやすく、しっかり歯ブラシの毛先を当てなければ、取り除くことができません。

毛先が広がっている状態の歯ブラシを使うと、汚れが落ちにくくなるため注意しましょう。

虫歯の予防

虫歯を予防して歯の健康を保ちましょう

● 正しいお手入れ方法を身につける

毎日おこなうお手入れの質を上げることは、虫歯予防にとくに効果的です。

歯ブラシは、鉛筆と同じように持ち、毛先は歯の面に対して垂直に当てて磨きましょう。

どんなに正しく磨いても、歯ブラシだけでは汚れを全体の6割程度しか落とすことができないため、フロスや歯間ブラシを併用し、除去率を高める必要があります。

歯ブラシはもちろん、フロスや歯間ブラシなどの補助用具の使い方についても、歯科医院のブラッシング指導で分かりやすくお伝えしています。

● 定期健診を利用する

定期検診では、虫歯や歯周病の有無を直接お口の中をみて判断するほかに、レントゲン検査や歯周病検査、クリーニングなどをおこないます。

目視で分かる情報は限られており、歯の内部の虫歯の広がりや、歯を支える歯槽骨(しそうこつ)の状態はレントゲン写真でしか確認することができません。

クリーニングもあわせておこない、普段のお手入れでは落としきれない歯石を除去します。

トラブルの早期発見・早期治療につながるため、定期検診は積極的にお受けください。

●食生活に気をつける

虫歯の原因となるショ糖の摂取を完全になくすことは難しいため、代用品として虫歯になりにくい人工甘味料のスクラロースや、アセスルファムカリウムの使用をおすすめしております。

スクラロースは砂糖の約600倍、アセスルファムカリウムは砂糖の約200倍の甘さがありますが、どちらもカロリーは0です。

おやつには、虫歯予防だけでなく唾液の分泌も促すキシリトールガムがおすすめです。

当院での虫歯に対するアプローチ

今だけでなく未来につながる虫歯治療・予防

当院では、患者様自身が将来歯を失ってつらいお気持ちにならないように、歯を残すことを第一とした治療を心がけております。

●できるだけ削らない治療

当院ではC1であっても状態によっては削らずに、自然回復を促すためのフッ素塗布やクリーニング、ブラッシング指導を優先しておこないます。

一度削った歯は二度ともとには戻らないため、安易に削ることはいたしません。

●その方にとってベストな治療をおこなう

虫歯の範囲やお口の開けやすさ、治療のしやすさ、仕上がりの良さなど、さまざまな点を考慮し、患者様にとってベストな治療をおこなっております。

満足度の高い治療をご希望の方は、ぜひ当院へ一度ご相談ください。

よくあるご質問

-

抜髄根管治療をしたらすぐに痛みは消えますか?

-

必ずしもすぐに痛みが消えるとは限りません。

神経は歯の外にもつながっているため、根の周りで炎症がおきた場合は、痛みを感じる可能性があります。

-

保険と自費ではどのような違いがありますか?

-

保険診療は、使用できる材料や素材に制限があり、機能回復ができる最低限の治療がおこなわれます。

審美性が低いものが多いため、審美性を重視する方は、使用できる材料や素材の制限がない自費診療での治療がおすすめです。

-

治療した歯が再び虫歯になるのはどうしてですか?

-

虫歯治療は、削った天然歯と同じ組織が再生するものではありません。

あくまで人工物を詰める治療であるため、天然歯と人工物の境目ができてしまいます。

溝があればその分汚れがつきやすくなるため、治療の質やお手入れレベルによっては再び虫歯になることがあります。

-

乳歯の虫歯は生え変わるから放っておいても問題はありませんか?

-

乳歯の虫歯は、これから生えてくる永久歯に悪影響を与えます。

乳歯が重度の虫歯になると、その下にある永久歯がうまく成長せずに、エナメル質が脆い状態で形成されたり、変色がある状態で生えてきたりするため、注意が必要です。

歯並びが悪くなる原因でもあります。

-

虫歯治療で使う機械の音をなくすことはできませんか?

-

残念ながら、完全になくすことはできません。

削る音が苦手な方は、虫歯を削らずに済むよう定期検診を受けて予防することをおすすめします。

著者 Writer

- 谷本 隆(タニモト タカシ)

- ■資格:歯科医師

■生年月日:1966年12月31日

■血液型:B型

■出身:神奈川県

■趣味:登山、ランニング、ロードバイク、モーターバイク、温泉めぐり、食べ歩き、他

■得意な診療:審美、歯周病、インプラント

■ご来院されるお客さまへ一言:健康で楽しい人生のお手伝いを、お口の健康からサポートします!

診療案内

MEDICAL

一般歯科

一般歯科では、虫歯・歯周病治療、入れ歯の作製・調整などおこないます。

一般に良くあるお口の病気ということでそのほとんどは健康保険でおこなえます。

歯周病治療

歯を失う原因として一番多いのが歯周病です。

気づかないうちに進行し、さまざまな口腔内の不具合を招きます。

また近年、歯周病と全身疾患との関係が明らかにされ、糖尿病・心疾患・早産などのリスクを高めるとされています。

小児歯科

お子様の成長発育に合わせたむし歯予防や歯周病(歯ぐきの炎症)予防、むし歯の治療、そして歯並びやかみ合わせの治療を通して、健全な永久歯列咬合を育成してまいります。

予防歯科

予防歯科とは、虫歯や歯周病になってから行う治療ではなく、発生を防ぐ予防的処置のことです。

既に虫歯や歯周病が治療が終わった患者様では、 再発を防ぐためのメンテナンスを行います。

矯正歯科

当院では専門医のおこなうお口全体の矯正治療ではなく、費用を抑えた部分矯正を中心におこなっております。

全額的な矯正が必要な場合は、実績のある専門医とチームを組んで患者様のご要望に添った治療をおこないます。

審美歯科

歯の色、歯の形、銀歯、変色といったことにお悩みの方多いのではないでしょうか。

そういった患者さんの悩みを解決したり、美しい歯や口元をつくるのが審美歯科の役割です。

インプラント

インプラント治療は、外科と入れ歯の両方の高度な能力が必要とされる治療です。

当院長は、25年以上にわたるインプラントやそれに関わる義歯・外科・歯周病治療などの経験をインプラント治療に活かしています。

ホワイトニング

当院では、「大切なイベントの前に歯を白くしたい」「笑顔にコンプレックスがある」「コーヒーやタバコによる歯の着色が気になる」といった方に比較的費用を抑えた処置(ホワイトニング)をご提案します。

口腔外科

専門医でないとおこなえないリスクの高い処置を除き、当院の口腔外科で対応できることが多いです。

歯周病の手術や小帯異常などは日常的におこなっていますので、お気軽にご相談ください。

セカンド

オピニオン

「かかりつけの先生とは違った意見を求めたい」「治療が上手くいっているのか第三者に診てもらいたい」といったお考えをもたれている方は多いと思います。

当院ではセカンドオピニオンにも対応しています。

お気軽にご相談ください。

当院のご紹介

ABOUT US

谷本歯科医院

- 住所

-

〒227-0055

神奈川県横浜市青葉区つつじヶ丘7-5

- 最寄駅

-

東急田園都市線青葉台駅から徒歩5分

- 駐車場

-

1台

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:30〜12:00 | ✕ | ✕ | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ |

| 14:00〜18:00 | ✕ | ✕ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ✕ |

- お電話でのお問い合わせ

-

045-981-3200

- WEB予約はこちら24時間受付